-

Traitement de l’erreur purement matérielle : droit à l’erreur ou rigueur, telle est la question

Par Baptiste JAFFRE, Avocat collaborateur

Le 13/02/2025

TA Nîmes, 28 janvier 2025, société Froid Cuisine Hérault, n°2405036

Est-il possible d’ajouter 100 m² de cloisons oubliées par erreur dans le cadre d’une demande de précisions au titre d’une offre potentiellement anormalement basse ? Non, répond le Tribunal administratif de Nîmes.

Les faits

Dans le cadre la passation d’un lot « cloisonnement et faux plafonds isotherme » la communauté de communes de Petite Camargue relevait que la proposition financière de la société Froid Cuisine Hérault divergeait sensiblement de ses estimations puisqu’elle se trouvait inférieure de 28% par rapport à son évaluation et de 23% par rapport à l’offre de l’attributaire et lui adressait dès lors une demande de précisions et de justifications conformément aux dispositions de l’article L.2152-6 du code de la commande publique relatif au traitement des offres anormalement basses.

Point important à souligner, la demande de la communauté de communes imposait à la société « de ne pas modifier les caractéristiques substantielles de – son – offre (dont le montant et les quantités chiffrées) en réponse à la présente demande et de – s’- en tenir à la justification du montant de – son – offre et à la réponse aux questions ».

Or, dans sa réponse, la société requérante faisait valoir qu’elle avait omis, par erreur, 100 m2 de cloisons. Aussi, elle décidait d’ajouter la surface manquante mais sans toutefois modifier son prix global et forfaitaire.

La question qui se posait était donc celle de savoir si, sur le fondement de l’existence d’une erreur purement matérielle, la société requérante pouvait modifier son offre sans pour autant porter atteinte au principe d’intangibilité des offres.

Sur le fond

D’emblée, on rappellera qu’au titre d’une jurisprudence désormais établie, l’erreur purement matérielle se définit comme une erreur tellement grossière qu’aucune des parties ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi (CE, 26 novembre 1975, société Entreprise Py, n° 93297).

Dans un arrêt plus récent, le Conseil d’Etat a par exemple admis que la correction d’un prix de 22 € à 220 € ne visait qu’à la rectification d’une erreur purement matérielle et que cette modification ne portait pas atteinte au principe d’intangibilité des offres (Conseil d’État, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, n° 349149).

Dans la mesure où, si elle était établie, le principe d’une erreur matérielle est qu’aucune partie ne peut s’en prévaloir de bonne foi, on peut légitimement en déduire que, lorsqu’un acheteur décèle l’existence d’une possible erreur matérielle dans l’offre d’un candidat, il doit la mettre en mesure de la rectifier, à plus forte raison si ce candidat dispose de chances sérieuses de l’emporter.

En ce sens, il ressort par exemple de la jurisprudence « Département des Hauts-de-Seine » précitée du Conseil d’Etat que l’acheteur qui élémine l’offre d’un candidat, laquelle contient une erreur matérielle sans l’avoir mis en mesure de la corriger, manque à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

En l’espèce, la communauté de communes de Petite Camargue s’étonnait du prix de la société Froid Cuisine Hérault qui était sensiblement inférieur à son estimation. Aussi, elle la sollicitait afin d’obtenir un complément d’informations tout en lui indiquant dans sa demande qu’elle ne devait en aucun cas modifier les caractéristiques essentielles de son offre et de s’en tenir à l’apport des réponses sollicitées.

La société requérante, sous l’impulsion de l’acheteur, s’aperçoit alors en réexaminant son offre qu’elle a omis 100 m2 de surface de cloisons.

Constatant son erreur, la société requérante décide par conséquent d’ajouter à son offre technique les surfaces manquantes mais sans modifier son prix, décidant sans doute de prendre à sa charge les conséquences de son erreur dans une démarche commerciale et de bonne foi.

Elle ne s’attendait probablement pas à ce que sa démarche conduise à l’exclusion de son offre.

En effet, en ayant ajouté les surfaces manquantes mais sans modifier son prix global et forfaitaire, il a été estimé qu’elle avait alors irrégulièrement modifié son offre et ainsi méconnu le principe d’intangibilité de l’offre :

« En ajoutant ainsi, sans y avoir été invitée par le pouvoir adjudicateur qui lui avait, au contraire, expressément interdit d’y procéder, une quantité de métrés qui ne figurait pas dans son offre initiale, sans en modifier le prix global et forfaitaire, la société Froid Cuisine Hérault ne s’est pas bornée à rectifier une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où son offre aurait été retenue mais l’a complétée en méconnaissance du principe d’intangibilité de l’offre »

Autrement dit, dans une réalité alternative, sa modification aurait pu être acceptée si elle avait également ajusté son prix en fonction des surfaces ajoutées.

Si la solution retenue par le Tribunal administratif marque une application stricte du principe d’intangibilité de l’offre, on peut toutefois s’étonner, voire regretter, que la formulation de la demande d’informations et de justifications adressée par la communauté de communes de Petite Camargue n’ait pas d’avantage été débattue.

En effet, et même si l’ordonnance ne donne pas une lecture complète de cette demande, force est d’admettre que sa formulation très restrictive a sans doute jouer un rôle sur la réponse apportée par la société requérante qui a sûrement cru qu’elle ne pouvait pas modifier son prix même si elle corrigeait les quantités afin « de ne pas modifier les caractéristiques substantielles » de son offre.

En tout état de cause, on peut s’étonner qu’il n’ait pas été davantage recherché dans quelle mesure la communauté de communes de Petite Camargue n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne mettant pas explicitement la société Froid Cuisine Hérault en mesure de corriger son erreur, à plus forte raison dès lors qu’elle en eu confirmation, au travers de la réponse apportée par cette dernière, de l’existence d’une erreur présentant toutes les caractéristiques d’une erreur purement matérielle.

-

« 1% Logement » : ne pas être à jour de vos obligations au 31 décembre vous condamne à payer plus de 4 fois la note initiale

Par Margaux TRIPIER, Avocate collaboratrice

Le 06/02/2025

Le ton quelque peu racoleur de cet article appelle un démenti introductif : le terme « 1 % logement » désigne la participation à l’effort de construction (PEEC) due par les employeurs depuis sa création en 1953.

En effet, si l’expression persiste, le taux initial de 1% a sensiblement été réduit, depuis 1992, à 0,45% de la masse salariale.

Ainsi, tout employeur de plus de 50 salariés doit consacrer 0,45 % de sa masse salariale brute au profit de :

- la réalisation d’ « investissements directs » en faveur des salariés, sous forme de prêts ou de constructions et réhabilitations de logements locatifs ;

- et/ou aux versements à Action Logement de prêts sans intérêts ou de subventions ; à charge alors pour cet organisme de délivrer à l’employeur un reçu attestant du caractère libératoire du versement (c. constr. et hab. art. R. 313-6).

Les employeurs ont jusqu’au 31 décembre de l’année N, au titre des salaires versés en N-1, pour réaliser ces différents investissements et peuvent, le cas échéant, reporter l’excédent éventuel sur les exercices suivants (c. constr. et hab, art. L313-1 4e al.).

A défaut de réaliser de tels investissements dans ce délai, les employeurs sont alors assujettis à une cotisation au taux majoré de 2 % à raison des salaires pour lesquels l’obligation d’investissement n’a pas été respectée (c. constr. et hab. art. L. 313-4 ; CGI art. 235 bis, anc.).

Ainsi, cette cotisation est due par les employeurs qui se sont « abstenus » – pour reprendre les termes de l’administration dans sa doctrine – de procéder aux investissements auxquels ils étaient tenus ou qui ont effectué des versements insuffisants.

Et, les abstentionnistes ayant toujours torts, c’est donc bien 4,44 fois l’investissement initialement dû (et non simplement « le double » comme à l’origine, lorsque le taux initial était de 1%) que les employeurs doivent alors s’acquitter spontanément avant le 30 avril de l’année N+1 (c. constr. et hab. art. L. 313-4 et R. 313-3).

Ainsi, pour reprendre l’exemple fourni par Action Logement : « la pénalité appliquée à un versement de 10.000€ le fait passer à 44.444€. »

Or, cette « abstention » n’est pas de facto une omission volontaire mais résulte bien plus raisonnablement – au vu de l’enjeu financier de cette « pénalité » – d’une simple erreur qui s’avère particulièrement coûteuse pour l’employeur de bonne foi.

En effet, pour prendre le cas typique d’exigibilité de la cotisation exposé par l’administration fiscale :

- la participation due par les employeurs doit faire l’objet d’investissements pour une durée de vingt ans (sauf le cas de la subvention) ;

- l’employeur n’a alors pas la libre disposition des fonds avant l’expiration de ce délai, et ce, même si les prêts consentis aux salariés ou Action Logement ont une durée inférieure à ce délai ;

- l’employeur a alors l’obligation de réinvestir pour la période restant à courir les remboursements perçus dans les trois mois de leur perception ou au plus tard le 31 décembre de l’année civile (c. constr. et hab. art. R. 313-9 du CCH ; BOI-TPS-PEEC-40-20141218, §120).

Ainsi, ne pas avoir pris les mesures pour réinvestir ces sommes dans ce court laps de temps assujettira l’employeur à la cotisation de 2% sur les remboursements perçus.

Par ailleurs, l’employeur sera également soumis à cette cotisation si les investissements ne respectent pas les formes ou les conditions fixées par la réglementation tels que :

- des prêts consentis à un taux supérieur à 3 % ou pour une durée inférieure à cinq ans ;

- ou encore la réalisation d’une construction directe financée sans autorisation préalable du préfet.

Enfin et surtout, tout versement simplement tardif de participation, même seulement quelques jours après le 31 décembre, justifie, ipso facto, l’exigibilité de la somme majorée du coefficient de 4,44.

Le contribuable malencontreux pourra alors vivre cette situation comme une injustice, qui plus est à l’heure de la promotion du « droit à l’erreur ».

Pourtant, la jurisprudence française affirme itérativement que la cotisation de 2 % ne constituerait pas une « sanction ayant le caractère d’une punition » (voir ég. TA de Paris, 1re section – 3e chambre, 19 juillet 2024, n° 2210736 : pour un refus d’application du droit à l’erreur pour la cotisation de 2%).

Or, par là-même, la jurisprudence dénie donc au contribuable la protection de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et notamment, le principe de proportionnalité des peines.

Les juges ont pu tenter de justifier leur position en arguant que :

- l’administration se bornerait à constater « l’option exercée » par le contribuable de ne pas procéder au versement libératoire ;

- et que la cotisation due résulterait donc de la stricte application des règles fixées par la loi « sans aucune appréciation » de l’administration fiscale (CAA Douai, Ministre de l’Economie, c/ SA FACON, 26 juillet 2001, n°98DA01709).

Si l’on peut (doit ?) se réjouir que les juges confirment que l’administration fiscale se doit de respecter la loi ; l’on peine à y trouver une justification du refus de qualification de « sanction » de ce seul fait, qui plus est dans un Etat de droit…

Surtout, peut-on raisonnablement affirmer qu’un contribuable auquel la cotisation est réclamée a postériori par l’administration fiscale, a délibérément « opté » pour payer 4,4x plus que l’addition, aussi noble que soit la cause de l’amélioration de l’habitat des salariés ? Sachant à ce titre, que la cotisation alors due au Trésor, au contraire des participations supplémentaires versées volontairement par les employeurs, n’alimente pas le fonds pour le logement géré par Action Logement (c. constr. et hab. art. L.313-19-2).

Pourtant, et alors même qu’Action Logement qualifie elle-même la cotisation de « pénalité » (cf. supra), les sages de la rue de Montpensier ont, depuis, et sous un angle différent, validé la solution des juges du fond. Or, là aussi, le raisonnement emprunté peine tout autant à nous convaincre tant il tend à la pétition de principe.

Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, la cotisation de 2% ne constituerait pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais simplement un impôt dans la mesure où :

- son fait générateur se situe au 31/12 de l’année suivant les versements ;

- et qu’elle possède son propre arsenal punitif : à savoir, qu’à défaut d’un versement spontané, la cotisation est passible des majorations applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires (Cons. const., 13 janv. 2011 , Décision n° 2010 – 84 QPC SNC Eiffage Construction Val de Seine).

Or, l’assiette des participations et de la cotisation sont strictement les mêmes, à savoir, les salaires versés en année N-1.

Et, pour un même fait juridique (le versement des salaires), la seule circonstance que le fait générateur d’une somme (la cotisation) soit, comme tout manquement justifiant l’exigibilité d’une sanction pour retard de paiement, le non-versement d’une autre somme (les participations) à l’expiration d’un délai initial confirme, au contraire, selon nous, la qualification de sanction de cette seconde somme.

Les participations et la cotisation étant toutes deux exigibles du fait de la loi (et au sein du même code depuis 2020), le fait qu’elles soient recouvrées par deux entités distinctes – à savoir Action Logement en tant que « subvention », puis l’administration fiscale en tant qu’ « impôt » – ne saurait justifier davantage la position adoptée par les juges (c. constr. et hab. art. L.313-4, substituant l’article 235 bis du CGI).

En effet, faut-il le rappeler, la qualification de « sanction » ne saurait être évitée par le seul fait qu’un Etat a a adopté un arsenal juridique « non pénal » pour sa répression.

Surtout, selon la jurisprudence elle-même, le propre d’une sanction est d’empêcher la réitération des agissements qu’elle vise et de ne pas avoir pour seul objectif la réparation d’un préjudice pécuniaire.

Or, le constat apparait ici sans appel :

- Si l’on paye au plus tard au 31 décembre : aucun supplément ;

- Si l’on paye, même spontanément, à compter du 1er janvier : mauvaise pioche au UNO, soit « x 4,44 » ;

- Et si l’on a la « mauvaise idée » de penser en toute bonne foi être « quitte » vis-à-vis du Trésor, notamment du fait d’avoir réceptionné un « reçu libératoire » d’Action Logement pour un paiement de la participation initiale légèrement en retard, et qu’on ne souscrit pas la déclaration spéciale avant le 1er avril : le malheur ne frappant jamais seul, soit +10% pour défaut de déclaration.

Peut-on raisonnablement affirmer que le préjudice de l’Etat (au sens large, dans le sens où l’obligation de versement à Action Logement ressort bien d’une exigence légale) lié au passage du nouvel an doit être réparé par l’application automatique et minimum d’un coefficient de plus de 4 ?

Et, le fait de se retrouver à payer le quadruple de la somme initiale n’a-t-il pas vocation à inciter le contribuable à être, à l’avenir, très vigilant dans la réalisation des investissements dus au titre de la PEEC ?

Mais, d’aucuns plus sachants soulignaient déjà bien avant nous l’équivoque de la position du Conseil constitutionnel entre les notions d’impôt incitatif et de « réelle » sanction : « lorsque le législateur édicte un impôt dans le but explicite de dissuader un comportement donné, […] la stigmatisation fiscale de certains actes a pour fonction d’empêcher la commission ou la réitération de certains actes, ce qui constitue précisément la définition de la sanction au sens du droit constitutionnel » (Daniel GUTMANN, « Sanctions fiscales et Constitution », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 33, Dossier : le Conseil constitutionnel et l’impôt, octobre 2011).

Au cas particulier de la PEEC, cette ambiguïté conduit à un résultat pour le moins contre-intuitif, notamment pour l’employeur qui aurait un doute sur la détermination de l’assiette des rémunérations assujetties : il est en fait préférable de payer plus d’abord – et sécuriser ainsi un taux de 0,45% – pour être sûr de ne pas payer beaucoup plus après – et ainsi éviter la quadruple peine du taux de 2%.

Or, même dans une telle hypothèse d’un surplus de participation, l’employeur voulant alors récupérer l’indu versé au taux de 0,45% se devra d’être vigilant. En effet, la jurisprudence considère que cette somme n’a pas la nature d’une « créance fiscale » et son remboursement ne peut donc être réclamé devant le juge de l’impôt (CAA Douai 23-10-2018 n° 17DA00662, SAS Sopres Interim ; CAA Lyon, 5e ch. – formation à 3, 9 juin 2022, n° 20LY00384).

De sorte que dans l’hypothèse d’un versement spontané mais tardif à Action Logement quelques jours après le 31 décembre, l’employeur se retrouvera dans une situation de :

- défaut de versement en année N ;

- et de trop versé en N+1 (versement tardif de l’année N en début d’année N+1 et versement dû pour l’année en cours) ;

- et sera, partant, passible d’une cotisation de 2% sur la totalité des salaires versés en N-1.

Et, l’administration fiscale au titre du contrôle de l’année N ne tiendra pas compte de ce trop versé qui ne pourra donc être compensé avec les rappels notifiés par cette dernière.

De sorte que force est, à nouveau, de constater que vigilance est de mise pour les employeurs dans la réalisation de leur obligation d’investissements. Mais, fort heureusement des moyens de contestation subsistent pour tenter de réduire, le cas échant, l’addition particulièrement salée pour les contribuables se retrouvant devoir acquitter cette « cotisation » majorée.

-

L’opérateur unique et les critères d’exclusivité : La CJUE affine les conditions de la procédure négociée sans publicité

Par Myriam GAL, Avocate collaboratrice

Le 31/01/2025

Dans cet arrêt, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté des précisions sur les conditions de recours à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

En 1992, le ministère des Finances tchèque, devenu depuis DGF, a signé un contrat avec IBM World Trade portant sur la création d’un système d’information pour l’administration fiscale.

En 2016, près de vingt ans plus tard, la DGF a attribué à IBM République tchèque un marché portant sur la maintenance de ce système via une procédure négociée sans publicité préalable. IBM République tchèque est une filiale dont l’associé unique est IBM World Trade.

La DGF a justifié le recours à cette procédure en s’appuyant sur l’article 31, point 1 sous b) de la directive 2004/18 qui prévoit :

« Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché dans les cas suivants :

1) dans le cas des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : […]

b) lorsque, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé ; […] ».

Dans cette décision, ce choix a été justifié par des raisons tenant à la « continuité technique entre le système d’information en cause et sa maintenance post-garantie ainsi que par des raisons tenant à la protection des droits d’auteur exclusifs de IBM Česká republika […] sur le code source de ce système. En effet, conformément aux stipulations du contrat initial, cette société est le titulaire des droits de licence pour ledit système. » (Point 11 de la décision).

L’attribution du marché sans publicité ni mise en concurrence a été contestée par l’autorité de la concurrence tchèque qui reprochait à la DGF de ne pas avoir démontré :

- d’une part, que le marché ne pouvait être exécuté que par cet opérateur pour des raisons techniques et ;

- d’autre part, que la nécessité de protéger des droits exclusifs est en réalité une conséquence directe du comportement de la DGF.

De son côté, la DGF a fait valoir que la situation d’exclusivité résulte du fait qu’en 1992, IBM World Trade était le seul opérateur en capacité de fournir le service informatique.

Par ailleurs, la DGF précise « qu’elle aurait tenté de se libérer de sa « dépendance » à l’égard de IBM Česká republika, mais que cette dernière l’aurait informée de sa volonté de ne pas transférer les droits d’auteur patrimoniaux sur ce code source. À défaut d’opter pour la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, ledit système d’information aurait été inutilisable et l’administration fiscale n’aurait pas pu mener à bien sa mission. En outre, lancer une procédure de passation de marché public de fourniture d’un nouveau système d’information pour l’administration fiscale tchèque ne serait pas raisonnable sur le plan financier. » (Point 16 de la décision).

C’est donc dans ce contexte que la CJUE a été saisie d’une demande d’interprétation de l’article 31, point 1 sous b) de la directive 2004/18 (Cette directive a été abrogée. C’est désormais l’article 32 de la directive 2014/24 UE qui prévoit le recours à une procédure négociée sans publication préalable et l’article R.2122-3 du Code de la commande publique).

La CJUE a rappelé que le recours à une procédure négociée sans publicité préalable devait avoir un caractère exceptionnel. Pour rappel, ce recours est soumis à deux conditions cumulatives :

- L’existence de raisons techniques, artistique ou tenant à des droits d’exclusivités ;

- Ces raisons ne permettent de recourir qu’à un seul opérateur.

Sur cette seconde condition, il revient au pouvoir adjudicateur de prouver qu’il a mené des « recherches sérieuses » afin d’identifier d’autres opérateurs capables de réaliser les prestations (Point 30 de la décision).

Pour la CJUE « un pouvoir adjudicateur est tenu de faire tout ce qui est susceptible d’être raisonnablement attendu de lui pour éviter l’application » de cette procédure.

Elle précise qu’une interprétation trop large de l’article 31, point 1, sous b), pourrait compromettre les objectifs des règles de l’Union Européenne en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des produits et services ainsi que l’ouverture des marchés publics à la concurrence dans tous les États membres :

« tenir compte exclusivement de la différence des libellés de l’article 31, point 1, sous b), et de l’article 31, point 1, sous c), de la directive 2004/18 pourrait aboutir à méconnaître, d’une part, la nécessité d’interpréter strictement l’article 31 de cette directive et, d’autre part, l’objectif principal des règles de l’Union en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des produits et des services ainsi que l’ouverture des marchés publics à la concurrence dans tous les États membres » (Points 28 et 29 de la décision).

Selon les conclusions de l’avocat général, l’article 32 de la directive 2014/24 prévoit que le recours à un opérateur unique pour des raisons techniques ou de droits d’exclusivité ne doit pas résulter d’une restriction artificielle des paramètres du marché par le pouvoir adjudicateur.

Bien que l’article 31 de la directive 2004/18 soit silencieux sur l’imputabilité de la restriction de la concurrence au pouvoir adjudicateur, cela n’autorise pas ce dernier à « créer lui-même la situation d’exclusivité » (Point 40 des conclusions de l’avocat général).

A cet égard, la Cour indique que l’imputabilité « s’apprécie sur la base non seulement des circonstances de fait et de droit entourant la conclusion d’un contrat portant sur une première prestation, mais également de toutes celles qui caractérisent la période allant de la date de cette conclusion à celle à laquelle le pouvoir adjudicateur choisit la procédure à suivre pour la passation d’un marché public subséquent » (Point 39 de la décision).

En outre, l’avocat général constate qu’ « il ne ressort pas de la décision de renvoi que le pouvoir adjudicateur ait sérieusement tenté de trouver de nouveaux fournisseurs lui permettant de débloquer la situation de dépendance dans laquelle il se trouvait » (Point 64 des conclusions de l’avocat général).

Cette solution s’explique notamment par les objectifs suivants :

- Le caractère exceptionnel du recours à une procédure négociée sans publicité préalable, a pour finalité de garantir l’ouverture à la concurrence.

- Éviter que des pouvoirs adjudicateurs ne créent eux-mêmes des situations d’exclusivité, vidant ainsi de son sens l’exception prévue par la réglementation.

- Interpréter strictement les modalités de recours à cette procédure.

La CJUE conclue en indiquant que c’est à la juridiction de renvoi de vérifier si la DGF, disposait « de moyens réels et raisonnables du point de vue économique pour mettre fin à cette situation d’exclusivité au cours de ladite période avant de décider d’avoir recours à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché » (Point 38 de la décision).

En résumé, cette décision précise que, outre le respect des critères légaux, les restrictions ne doivent pas être attribuables au pouvoir adjudicateur.

Ainsi, pour recourir à une procédure négociée sans publicité préalable, un pouvoir adjudicateur doit démontrer l’existence de raisons techniques, artistiques ou d’exclusivité justifiant le recours à un opérateur déterminé, sans que ces raisons ne lui soient imputables.

-

Autorisation d’urbanisme : la procédure de participation du public désormais exigée pour les projets situés dans le périmètre de certaines installations Seveso

Par Emmeline BOITEL, Avocat collaborateur

Le 27/01/2025

Décret n° 2024-1256 du 30 décembre 2024 modifiant le code de l’urbanisme

Le décret n° 2024-1256 du 30 décembre 2024 a mis en conformité le code de l’urbanisme avec l’article 15 de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Ce décret complète le code de l’urbanisme d’un nouvel article R. 423-58-1 lequel soumet à l’organisation d’une procédure de participation du public les constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d’aménager situés dans le périmètre de certaines installations Seveso, et qui sont susceptibles, par leurs caractéristiques ou leur localisation, d’aggraver le risque ou les conséquences d’un accident majeur.

La participation du public est organisée préalablement à la délivrance des autorisations d’urbanisme par le maire ou le président de l’EPCI lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l’EPCI et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l’État, selon les modalités prévues au II de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.

La soumission d’un projet à participation du public a pour effet de majorer d’un mois le délai d’instruction de droit commun des permis de construire et d’aménager qui est de trois mois (article R423-24 f) du code de l’urbanisme).

Les nouvelles dispositions de l’article R. 423-58-1 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.

L’objectif est de renforcer la transparence et l’implication des citoyens dans les décisions relatives aux projets présentant des risques environnementaux ou industriels.

-

Les conditions de la condamnation in solidum de coresponsables

Par Célia TESSIER, Avocate collaboratrice

Le 09/12/2024

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 octobre 2024, 23-15.152

Par un arrêt rendu le 3 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle que la condamnation in solidum de deux coresponsables ne peut aller au-delà de la partie du préjudice à la réalisation duquel ils ont contribué de manière indissociable.

En l’espèce, des travaux de construction d’une maison ont été suspendus en raison de fissures apparues sur un mur.

Les acquéreurs ont, après expertise, assigné le constructeur, son assureur ainsi que l’assureur du vendeur en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.

Pour accueillir les demandes d’indemnisation des acquéreurs, les juges du fond ont retenu que : « les désordres provenaient d’une poussée importante à laquelle le mur ne pouvait pas résister et que cette contrainte résultait de la mise en place de remblais sur une hauteur de 2,40 mètres par le constructeur qui au lieu d’évacuer les gravats lors des travaux de terrassement et décaissement, les avait concassés et réutilisés sur place, sans réaliser le drainage prévu au contrat. »

En second lieu, les juges du fond ont retenu que le vendeur « avait eu connaissance des conclusions d’un expert judiciaire selon lesquelles le mur litigieux ne pouvait être utilisé en fonction de soutènement qu’avec une faible hauteur de remblais » et que ce dernier « n’avait pas transmis aux acquéreurs cette information substantielle au regard de la configuration du terrain et que cette omission avait privé ces derniers de ne pas acquérir le bien ou de l’acquérir à un prix moindre. »

La Cour d’appel de Montpellier a jugé que le constructeur et le vendeur avaient contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par les acquéreurs de sorte que leurs assureurs respectifs étaient tenus in solidum de les indemniser du montant total de leurs préjudices matériels et immatériels.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt rappelant que la condamnation in solidum de deux responsables, dont l’un répond de l’entier préjudice et l’autre d’une perte de chance, ne peut être prononcée qu’à concurrence de la partie du préjudice de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont l’un et l’autre contribué de manière indissociable.

En vertu de l’ancien article 1147 du Code civil, devenu 1231-1 du Code civil, et des principes régissant l’obligation in solidum et la réparation intégrale du préjudice, il appartenait aux juges du fond de limiter la condamnation de l’assureur du vendeur, in solidum avec l’assureur du constructeur, à hauteur de la perte de chance.

-

Quand la non-conformité aux plans engage la responsabilité de l’architecte

Par Margaux BEUREY, Avocate of counsel

Le 27/11/2024

Cass. Civ. 3ème du 7 novembre 2024, n°23/12315

Par un arrêt en date du 7 novembre 2024, la Cour de cassation est venue renforcer la responsabilité de l’architecte titulaire d’une mission de maitrise d’œuvre complète en matière de conformité de l’ouvrage.

En l’espèce, une SCCV avait confié à un architecte la maitrise d’œuvre complète de la construction d’un immeuble. Constatant un déficit de surface substantiel dans un lot vendu après achèvement entre la surface prévue dans les plans et l’ouvrage effectivement réalisé, le maitre d’ouvrage a assigné le maître d’œuvre en indemnisation de son préjudice.

La Cour d’appel de Bordeaux (1er décembre 2022) a rejeté la demande d’indemnisation de la SCCV au motif que le maitre d’œuvre n’avait reçu aucune mission complémentaire de mesurage des existants ou de calcul des superficies (loi Carrez), de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché un manquement dans l’exercice de ses missions.

Cependant, la Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1147 du Code civil (nouvellement 1231-1), considérant que, indépendamment d’une obligation de mesurage de l’ouvrage achevé, l’architecte en charge de la direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assister le maître de l’ouvrage aux opérations de réception des travaux est tenu de s’assurer que la construction est conforme aux plans qu’il avait élaborés.

L’architecte est donc tenu d’une obligation essentielle de garantir la conformité de l’ouvrage aux plans contractuels. Cette responsabilité est indépendante de l’existence d’une mission complémentaire spécifique de mesurage et ne peut donc être atténuée ou réduite contractuellement de quelque manière que ce soit.

Dès lors, le manquement à cette obligation de conformité peut entraîner l’indemnisation d’une perte de chance, en particulier lorsque des éléments probants laissent à penser que la vente du bien aurait pu se réaliser à un prix supérieur, en l’absence de cette non-conformité.

En effet, selon la Cour de cassation le maître de l’ouvrage peut réclamer l’indemnisation d’un manque à gagner résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles si celle-ci est imputable à un locateur d’ouvrage. Nul besoin d’une certitude quant à l’ampleur exacte du préjudice pour que la réparation soit dûment envisagée.

Par cette décision, la Cour de cassation renforce donc le périmètre des obligations des architectes en matière de conformité contractuelle et consacre l’indemnisation en cas de perte de chance, même non établie de manière certaine.

Une aubaine pour les maitres d’ouvrage en cas de rédaction hasardeuse de leur contrat…

-

Délai de prescription en matière contractuelle : la Cour de cassation confirme le point de départ à la livraison des matériaux

Par Anne RENAUX, Avocate collaboratrice

Le 14/11/2024

Cass. 3e Civ. 3 octobre 2024, n°22-22.792

Par un arrêt rendu en date du 3 octobre 2024, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a retenu que le délai de prescription de l’action contractuelle directe du maître d’ouvrage, fondée sur le manquement au devoir d’information et de conseil, court à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur.

En l’espèce, deux SCI qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur, ont entrepris la construction d’un groupe d’immeubles, constitué de deux résidences à destination de logements, commerces et bureaux, à vendre en l’état futur d’achèvement.

Les constructeurs en charge du lot « charpente métallique » et du lot « serrurerie » étaient respectivement chargés de la fourniture et de la pose de lames brise-soleil et de garde-corps.

La réception de ces deux résidences a eu lieu les 5 juillet 2004 et 9 novembre 2005.

Se plaignant de l’apparition de dégradation et de pelage sur lesdits garde-corps et lames brise-soleil, le syndicat des copropriétaires de l’une des résidences a, par actes des 25 novembre 2013, 15 janvier, 3 et 4 mars 2014 assigné en référé-expertise le promoteur, et les constructeurs puis, par acte du 22 octobre 2014, l’assureur dommages-ouvrage.

Par actes des 20, 26 juin et 1er juillet 2014, l’assureur dommages-ouvrage a assigné au fond plusieurs locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, étant précisé que l’un de ces locateurs d’ouvrage a appelé en cause le fabricant de ces matériaux.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2015.

Par conclusions régularisées le 11 août 2016, le syndicat des copropriétaires, intervenu volontairement à l’instance, a sollicité réparation de ses préjudices, et formulé des demandes à l’encontre du fabricant des matériaux litigieux en se fondant sur le manquement à son devoir de conseil.

Néanmoins, la Cour d’appel de Toulouse a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables pour prescription, considérant que l’action dirigée par le syndicat des copropriétaires contre le fabricant de matériaux avait expiré le 19 juin 2013, soit 5 ans après la date d’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi, aux termes duquel ce dernier a soutenu que le point de départ de son délai d’action, régi par l’article 2224 du Code civil, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer une action à l’encontre du fabricant des matériaux litigieux. Le syndicat des copropriétaires n’a pas manqué de se prévaloir du fait que le rapport expertal a été déposé le 17 novembre 2015, lequel a permis de conclure à un défaut de fabrication des panneaux litigieux, se révélant sous l’effet du rayonnement solaire et des intempéries.

La Troisième Chambre Civile a rejeté ce moyen du pourvoi en rappelant tout d’abord que « le délai de prescription de l’action contractuelle directe du maître de l’ouvrage contre le fabricant, fondée sur le manquement au devoir d’information et de conseil, court à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur (3e Civ, 7 janvier 2016, pourvoi n°14-17.033 publié) ».

La Troisième Chambre Civile a ensuite souligné que « le délai de prescription de dix ans, prévu à l’article L.110-4,I du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ayant été réduit, par celle-ci, de dix à cinq ans, la cour d’appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que les matériaux litigieux avaient été livrés à l’entrepreneur les 30 janvier 2004, 20 avril et 3 juin 2005, en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et la prescription de dix ans, en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, étant régie par les dispositions transitoires de son article 26, II, que celle-ci expirait le 19 juin 2013 et que l’action des syndicats des copropriétaires engagée contre la société Prodema le 25 novembre 2013 était, par conséquent, prescrite ».

La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision, en retenant que l’action du syndicat des copropriétaires courait à compter de l’entrée en vigueur de la loi précitée, soit le 19 juin 2008, et que cette action d’une durée quinquennale était prescrite au 19 juin 2013.

Manifestement, le syndicat des copropriétaires n’a pu que regretter que l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ait significativement réduit le délai de prescription de l’action de 10 à 5 ans, empêchant la sienne de prospérer, alors que les matériaux litigieux ont été livrés les 30 janvier 2004, 20 avril et 3 juin 2005.

Il convient de rappeler que la loi du 17 juin 2008 a pour objet de simplifier et de clarifier le régime des prescriptions civiles, une simplification et une clarification qui ne semblent pas si évidentes à l’aune de cet arrêt.

-

Un montage contractuel impliquant la conclusion d’une promesse d’achat et d’une convention de subvention en vue de la réalisation d’un ouvrage requalifié en marché de travaux

Par Rémi JABAKHANJI, Avocat collaborateur

Le 08/11/2024

CJUE, 17 octobre 2024, NFŠ a. s./République slovaque, Aff. n° C-28/23

La Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a jugé qu’un ensemble contractuel liant un pouvoir adjudicateur à un opérateur économique, composé d’un contrat de subvention et d’une promesse d’achat pour la réalisation d’un stade de football, répondant aux besoins formulés par le pouvoir adjudicateur, constitue un marché public de travaux, compte tenu notamment de son caractère synallagmatique (critère de l’onérosité).

i. Caractéristiques et contestation de la régularité du montage contractuel

En vue de réaliser le projet de construction du stade national de football, le ministère de l’Éducation slovaque a conclu, sans mise en concurrence, avec la société Národný futbalový štadión (devenue « NFŠ »), une convention de subvention définissant les conditions d’octroi et les conditions de construction de l’ouvrage.

À l’appui de cette convention de subvention, le ministère de l’ Éducation s’est engagé à verser à la société NFŠ une subvention de 27 200 000 € tirée du budget de l’État en vue de procéder à la construction dudit stade. La société NFŠ s’est quant à elle engagée à financer au moins 60 % des coûts de la construction.

Trois ans plus tard, le ministère de l’Éducation a conclu (en tant que futur acquéreur), avec la société NFŠ (en tant que futur vendeur), une promesse d’achat fixant les conditions de la conclusion du contrat de cession du stade national de football slovaque. La CJUE relève que cette promesse d’achat comprenait, dans ses annexes, des spécifications techniques détaillées et les paramètres matériels de ce stade.

La Cour note par ailleurs qu’un avenant ultérieur à la convention de subvention a supprimé la possibilité prévue au profit du Slovenský futbalový zväz (Fédération slovaque de football), d’utiliser gratuitement certains locaux du même stade.

L’entrée en vigueur effective de la promesse d’achat était subordonnée au respect de certaines conditions suspensives, dont le constat, par la Commission, que la subvention et cette promesse constituent une aide d’État compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

Dans une décision datant de 2017, la Commission européenne a constaté que tel était le cas^1 .

Cela étant, la convention de subvention et la promesse d’achat ont fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires. La société NFŠ a notamment introduit une demande visant à établir le contenu de la promesse d’achat en ce qui concerne la détermination du prix d’achat, afin d’exercer l’option, prévue en sa faveur par cette promesse, de vendre le bâtiment construit.

À cette occasion, la société NFŠ a fait valoir que la promesse d’achat est valable et ne constitue pas un marché public, car elle n’établit pas une obligation exécutoire de réaliser des travaux, dès lors qu’il ne constitue pas un contrat à titre onéreux.

Au contraire, le ministère de l’Éducation soutient que ce montage doit être qualifié de marché public, dès lors que :

- le contrat de subvention et la promesse d’achat constituent un ensemble complet de droits et d’obligations réciproques, qui vise intentionnellement, en raison de l’absence de mise en concurrence, à contourner la législation slovaque applicable en matière de marchés publics ;

- en particulier, la promesse d’achat aurait un caractère onéreux, manifesté par les modalités de détermination du prix d’achat qu’elle prévoit (eu égard aux conditions de fixation du prix d’achat de l’ouvrage) ;

- le ministère a exercé une influence déterminante sur le projet du stade national de football slovaque qui, en vertu du contrat de subvention, doit répondre :

o aux exigences de l’UEFA sur l’infrastructure des stades ;

o aux exigences supplémentaires fixées par l’intermédiaire de l’organe de direction suprême de ce projet, le comité de pilotage et de suivi pour la construction de ce stade, au sein duquel il était majoritairement représenté.

ii. L’examen de l’ensemble contractuel et la requalification en marché de travaux

Premièrement, la Cour confirme l’interprétation de la juridiction de renvoi selon laquelle le contrat de subvention et la promesse d’achat présentent un lien matériel et temporel (malgré les trois années séparant leur conclusion), et constituent un cadre d’obligations réciproques entre le ministère de l’Éducation et NFŠ. Il s’agit donc effectivement d’un ensemble contractuel.

En effet, le contrat de subvention comporte une obligation à la charge de l’État d’octroyer la subvention prévue ainsi qu’une obligation à la charge de NFŠ de construire le stade national de football slovaque conformément aux conditions spécifiées par le ministère de l’Éducation et de permettre à la Fédération slovaque de football d’en utiliser une partie.

La promesse d’achat établit quant à elle, au bénéfice de NFŠ, une option unilatérale de vente correspondant à une obligation pour l’État d’acheter le bâtiment construit.

Deuxièmement, de manière générale, on rappellera en synthèse que la requalification d’un contrat ou d’un ensemble contractuel en tant que marché public pourra être prononcée par la juridiction compétente si deux conditions cumulatives sont remplies :

- Le contrat (ou l’ensemble de contrats) a pour objet de répondre au besoin d’un (ou plusieurs) pouvoir(s) adjudicateur(s) : en matière de travaux, cette condition est qualifiée par l’existence d’une influence déterminante sur la nature ou la conception de 〖l^′ ouvrage〗^2 ;

- L’existence d’une contrepartie onéreuse à la réponse de ce besoin (caractère synallagmatique du contrat).

Troisièmement, la Cour de justice s’est livrée à l’analyse de ces deux conditions s’agissant de l’ensemble contractuel résultant de la promesse d’achat et de la convention de subvention.

D’abord, s’agissant du premier critère de l’influence déterminante : les juges soulèvent que l’ouvrage devait être construit selon les spécifications formulées par le ministère de l’Éducation, ce qui pourrait traduire, sous réserve de vérifications à opérer par la juridiction de renvoi, une influence déterminante de la personne publique sur le stade à construire.

Ensuite, s’agissant de la seconde condition de l’onérosité, la Cour rappelle dans l’affaire commentée que :

« 44 D’une part, selon la jurisprudence de la Cour, l’expression « à titre onéreux » désigne un contrat par lequel chacune des parties s’engage à réaliser une prestation en contrepartie d’une autre. Le caractère synallagmatique du contrat est ainsi une caractéristique essentielle d’un marché public, qui se traduit obligatoirement par la création d’obligations juridiquement contraignantes pour chacune des parties au contrat, dont l’exécution doit pouvoir être réclamée en justice (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2020, Tax-Fin-Lex, C‑367/19, EU:C:2020:685, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée).

45 À cet égard, il convient de relever que, lorsqu’un contrat comporte une obligation d’achat par un pouvoir adjudicateur sans qu’une obligation de vente ne pèse sur son cocontractant, cette absence d’obligation de vente ne saurait nécessairement suffire pour exclure le caractère synallagmatique de ce contrat et, partant, l’existence d’un marché public, une telle conclusion ne pouvant être, le cas échéant, atteinte qu’à la suite de l’examen de l’ensemble des éléments pertinents. »

L’appréciation du caractère onéreux résulte donc d’une analyse casuistique à laquelle s’est livrée la CJUE.

A l’issue de cette étude, la Cour estime ainsi que l’ensemble contractuel présente un caractère synallagmatique, et qu’il est donc conclu à titre onéreux, dès lors que :

1° le ministère de l’Éducation s’est engagé à verser à son cocontractant une subvention en contrepartie de la réalisation de l’ouvrage.

2° L’intérêt économique de la personne publique est également caractérisé par le fait que le transfert de la propriété du stade à des tiers est subordonné au consentement préalable écrit de l’État, lui conférant, en substance, un droit de préemption sur l’ouvrage.

3° La promesse d’achat constitue une garantie contre les risques commerciaux pour la société NFŠ puisqu’« en s’engageant à acheter ce stade à la demande de NFŠ, le pouvoir adjudicateur a assumé l’intégralité des risques en cas d’échec économique de l’ouvrage ».

Partant, la Cour a qualifié la promesse d’achat et la convention de subvention en cause de marché public de travaux, dès lors que l’ensemble « crée des obligations réciproques entre cet État et cet opérateur économique, qui incluent l’obligation de construire ce stade conformément aux conditions spécifiées par ledit État ainsi qu’une option unilatérale au bénéfice dudit opérateur économique correspondant à une obligation pour le même État d’acheter ledit stade, et octroie au même opérateur économique une aide d’État reconnue par la Commission comme étant compatible avec le marché intérieur ».

〖^1〗 Décision SA.46530, du 24 mai 2017 (JO 2017, C 354, p. 1).

〖^2〗 CJCE, 25 mars 2010, Helmut Muller Gmbh, C-451/08, point 67.

-

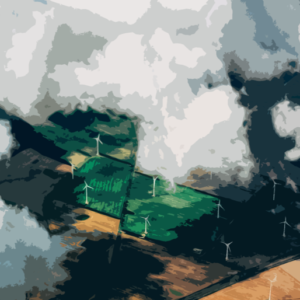

Agrivoltaïsme : point sur les dernières décisions intervenues en la matière

Par Damia KACETE, Avocate collaboratrice

Le 29/10/2024

N.B. Ces décisions ont été rendues sous l’empire de la législation antérieure à la loi APER et au décret du 8 avril 2024. Elles portent sur des projets réputés agrivoltaïques (ombrières ou serres agrivoltaïques) mais qui ne répondent pas nécessairement à la définition des « projets agrivoltaïques » issue du code de l’énergie.

1. Zone agricole : les installations doivent être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole (TA Orléans, 23 mai 2024, n° 2303308).

Dans cette décision, le tribunal administratif d’Orléans met en lumière les caractéristiques permettant de considérer qu’un projet agrivoltaïque maintient de manière significative l’exercice d’une activité agricole sur le terrain où il est implanté.

Pour rappel, en application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, les installations photovoltaïques en zone agricole doivent être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.

Pour déterminer ce caractère compatible, il convient d’appliquer la jurisprudence constante du Conseil d’Etat en la matière selon laquelle le projet doit permettre l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, (i) au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, (ii) en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux (CE 8 février 2017, Photosol, req. n° 395464, publié au Recueil).

Dans cette décision, le tribunal administratif d’Orléans rappelle tout d’abord que les dispositions de l’article L. 151-11 n’imposent pas le maintien d’une activité agricole identique à celle existant avant la mise en œuvre du projet.

Il considère ensuite que doit être regardé comme permettant le maintien d’une activité agricole significative – et donc comme étant compatible avec l’exercice d’une activité agricole – le projet dans lequel :

- les panneaux photovoltaïques occupent 33% de l’emprise du site agricole ;

- les panneaux photovoltaïques occupent 33% de l’emprise du site agricole ;

- le reste des parcelles est dédié à une activité d’élevage s’inscrivant dans une filière locale existante, nonobstant le fait que l’exploitation ovine concernée n’était pas préexistante à l’implantation des panneaux ;

- une convention d’engagement a été signée entre l’exploitant de l’installation, le collectif d’agriculteurs, la chambre d’agriculture et un nouvel éleveur, attestant de l’installation, grâce à ce projet, de cet éleveur pour renforcer les exploitations agricoles de la commune.

2. Zone de montagne : les installations doivent être nécessaires à l’activité agricole au sens de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme (TA Lyon, 19 sept. 2024, n° 2311036)

Ici, la décision du tribunal administratif de Lyon illustre un cas dans lequel un projet d’ombrières agrivoltaïques est regardé comme nécessaire à l’activité agricole, au sens des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme relatif aux zones de montagne.

Selon ces dispositions, de telles installations ne peuvent être autorisées que si elles sont assimilées à des « constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ».

Le tribunal reconnait ce caractère nécessaire au projet agrivoltaïque en cause, malgré un avis défavorable de la CDPENAF, compte-tenu de ce qu’il était établi, à la fois par l’étude d’impact et par des études portant sur d’autres projets agrivoltaïques :

- les effets bénéfiques de l’ombrage des panneaux solaires sur les pelouses et prairies destinées aux pâturages (en particulier, la réduction de la température lors d’épisodes de fortes chaleurs, améliorant ainsi le bien-être animal en limitant le stress physique et thermique ; une augmentation de la mise à l’herbe du troupeau, notamment lors des périodes de forts ensoleillements ; la protection des brebis à l’égard des prédateurs ; ou encore l’amélioration agronomique du sol) ;

- que le déplacement des bovins actuellement présents sur le terrain d ‘assiette du projet sur d’autres parcelles ne remettait pas en cause le maintien ou le développement de cette activité.

Le tribunal précise par ailleurs que sont sans incidence sur ce constat l’absence au dossier d’un projet de convention avec un organisme reconnu en matière de suivi agronomique, ou d’autorisations d’exploitation des agriculteurs.

3. Zone inondable : les installations situées en zone d’aléa résiduel, non soumise à des règles limitatives par le plan de prévention des risques d’inondation, ne peuvent être refusées sur le fondement d’un risque pour la sécurité publique (TA Nîmes, 18 juin 2024, n° 2302743)

Dans cette décision le tribunal administratif de Nîmes rappelle tout d’abord qu’un refus de permis motif pris d’un risque pour la sécurité publique (art. R. 111-2 du code de l’urbanisme) ne peut être opposé que s’il n’est pas légalement possible d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de l’installation aux dispositions de l’article R. 111-2.

Le tribunal constate ensuite que le projet de serre agrivoltaïque en cause est situé en zone d’aléa résiduel par le PPRI applicable et que le règlement de cette zone ne prévoit aucune règle limitative quant à la construction de serres.

Il conclut ainsi que « compte tenu de l’objet du projet et du risque d’inondation résiduel, il n’est pas établi que le projet en litige présenterait un risque à la sécurité publique ou encore une aggravation d’un éventuel risque d’inondation ».

4. Agrivoltaïsme et référé-liberté (TA Nîmes, 2 sept. 2024, n° 2403355)

Le tribunal administratif de Nîmes constate l’absence d’urgence extrême à suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, les travaux d’implantation de persiennes agrivoltaïques jusqu’à ce que le préfet se prononce sur la demande de dérogation d’espèces protégées compte tenu, d’une part, de l’absence de caractérisation du caractère sensible de l’environnement dans lequel s’implante le projet et, d’autre part, de l’absence d’incidences fortes de celui-ci sur cet environnement.

5. QPC : Absence de caractère sérieux des griefs soulevés à l’encontre de la loi APER (CE 3 oct. 2024, n° 494941)

Dans cette décision, le Conseil d’Etat rejette la QPC soulevée à l’encontre de l’article 54 de loi n°2023-175 du 10 mars 2023, dite loi APER, à l’occasion du contentieux toujours en cours d’instruction portant sur le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.

Plusieurs griefs étaient soulevés :

- l’absence de dispositions spécifiques destinées à éviter ou à limiter l’artificialisation des sols dans le cadre de l’implantation de parcs photovoltaïques sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers ;

- l’absence de dispositions spécifiques destinées à prémunir les agriculteurs contre les effets néfastes des ondes électromagnétiques émises par les installations photovoltaïques qu’ils seraient amenés à implanter ;

- l’absence d’obligation générale de garanties financières ;

- l’absence de dispositions spécifiques de nature à limiter les atteintes à la biodiversité ;

- l’absence de mécanisme de prévention du risque d’incendie spécifique à l’implantation des installations agrivoltaïques.

Le Conseil d’Etat considère, au terme de cette décision, que l’ensemble de ces griefs tiré de la méconnaissance des 1er, 3 et 5 de la Charte de l’environnement ne revêt pas de caractère sérieux compte tenu, notamment, des dispositions suffisantes propres à cette loi assurant la réversibilité, le démantèlement et la remise en état aussi bien des installations agrivoltaïques que des installations « agricompatibles », et des autres dispositifs législatifs de droit commun.

-

Respect des servitudes aéronautiques : l’inertie de l’Etat et de l’exploitant est de nature à engager solidairement leur responsabilité

Par Baptiste JAFFRE, Avocat collaborateur

Le 07/10/2024

CAA Marseille, 3 juin 2024, consorts E, n°22MA02459

Un arrêt particulièrement intéressant a été rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille le 3 juin dernier sur la question du respect des servitudes aéronautiques et sur l’étendue des obligations à la charge de l’Etat et de l’opérateur en charge de l’exploitation d’un aéroport.

Pour rappel, il résulte des dispositions de l’article L.6351-1 du code des transports[1] que :

« Des servitudes spéciales, dites servitudes aéronautiques, sont créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs.

Ces servitudes comprennent :

1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne ;

2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l’obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l’identification ou de supporter l’installation de ces dispositifs. »

En ce qui concerne en particulier les servitudes aéronautiques de dégagement, celles-ci se matérialisent visuellement par des figures géométriques décrivant, dans l’espace, les zones devant être libres d’obstacle pour permettre le décollage et l’atterrissage des avions en toute sécurité :

[Schéma extrait de « Aérodrome de Grenoble – Isère – servitudes aéronautiques – Note annexe – 03/2016 »]

Conformément aux dispositions de l’article R.6351-7 du code des transport l’approbation du plan de servitudes aéronautiques de dégagement est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d’Etat pour un aéroport d’intérêt national ou international, ou par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile pour les autres aérodromes, le cas échéant pris conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est le principal affectataire.

En pratique, il n’est pas rare que certains obstacles percent des servitudes aéronautiques de dégagement (arbres, installations d’éclairage urbain…). Dans cette hypothèse, l’article R.6351-15 du code des transports[2] dispose que :

« Lorsque les servitudes instituées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement impliquent, soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification de l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en œuvre des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l’aviation civile pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l’aviation civile ou du ministre de la défense pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense. »

Dans le cadre de l’affaire jugée par la Cour administrative de Marseille, un avion léger s’était écrasé le 27 mars 2010 à l’aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio lors de son atterrissage. L’enquête a permis d’établir qu’un groupe d’arbres était situé sur un terrain compris dans une zone de servitude aéronautique et que l’avion a percuté un arbre qui « n’aurait pas dû être là » et que cette collision constituait la « cause déterminante de l’accident » à l’exclusion de toute autre. En effet, l’instruction a permis d’écarter toute autre cause potentielle telle qu’un facteur météorologique, une défaillance mécanique ou une erreur de pilotage. Sur ce dernier point, il a d’ailleurs été considéré que même si la trajectoire adoptée par le pilote n’était pas conforme aux recommandations d’approche, cette circonstance était sans effet sur le lien de causalité entre la faute et le dommage dès lors qu’en tout état de cause l’arbre qui a été heurté n’aurait pas dû se trouver sur la trajectoire de l’avion compte tenu de l’existence d’une servitude aéronautique.

D’emblée, il convient de noter que si la responsabilité pénale de la CCI de Corse du Sud, en sa qualité d’exploitant de l’aéroport, a pendant un temps été recherchée pour homicide involontaire, une ordonnance de non-lieu a finalement été rendue par le TGI de Bastia le 22 juin 2020 confirmée par la Cour d’appel de Bastia le 14 avril 2021. Or, conformément à la notion d’autorité de la chose jugée des juridictions pénales, cette ordonnance est sans conséquence sur la possibilité de rechercher la responsabilité de l’exploitant et de l’Etat devant les juridictions administratives dès lors qu’elle ne constitue pas une décision ayant statué sur le fond de l’action publique.

Cela étant précisé, se posait ensuite la question de l’imputabilité de la faute.

Sur le fondement de l’article D.242-1 du code de l’aviation civile[3] applicable lors des faits, la Cour explicite la répartition des rôles entre l’Etat et l’exploitant d’aéroport au sujet des servitudes aéronautiques. Ainsi, s’il appartient à l’Etat d’imposer des travaux aux propriétaires de terrains concernés par des servitudes aéronautiques, elle déclare toutefois qu’il ne résulte pas des dispositions applicables qu’il reviendrait à l’Etat d’assurer l’entretien de ces servitudes.

En l’espèce, l’instruction a démontré que l’Etat avait effectivement notifié à la CCI de Corse du Sud le percement des servitudes aéronautiques par les arbres litigieux dès 2007, soit trois ans avant l’accident.

En ce qui concerne le rôle de la CCI de Corse du Sud en qualité d’exploitant, l’instruction a, de son côté, relevé qu’elle s’était limitée à adresser un simple courrier à la direction régionale des forêts, en novembre 2008 soit plus d’un an avant l’accident, qui avait alors indiqué qu’elle n’était pas compétente et qu’il appartenait à l’exploitant de contacter directement les propriétaires concernés.

Compte tenu des actions jugées plutôt limitées entreprises tant par l’Etat que par l’exploitant pour résoudre la question du percement de la servitude aéronautique, la Cour reprochait à l’Etat de ne pas s’être « assuré que ses signalements avaient été suivi d’effets » et considérait que l’exploitant « ne saurait se retrancher derrière la circonstance que les terrains en cause se trouvaient en dehors de la zone aéroportuaire dès lors que certains des arbres implantés sur ces terrains perçaient la servitude aéronautiques » et « qu’il lui appartenait de contacter les propriétaires des terrains sur lesquels ces arbres perçant la servitude étaient implantés ».

Au regard de ce qui précède, la Cour en a conclu que les appelants étaient « fondés à rechercher la responsabilité solidaire de l’Etat et de la chambre de commerce et d’industrie de Corse du Sud en raison de leur inertie à ne pas s’assurer que la servitude aéronautique était dégagée de tout obstacle ».

Cette conclusion appelle plusieurs commentaires.

Tout d’abord, sur la responsabilité solidaire de l’Etat et de l’exploitant, il est intéressant de noter que la Cour place sur le même plan la responsabilité de l’Etat et celle de l’exploitant, alors même que, dans le même temps, elle considère « qu’il n’appart[ient] qu’aux autorités publiques d’avertir les propriétaires des terrains sur lesquels se trouvent des arbres perçant les servitudes aéronautiques, de s’assurer qu’elles sont dégagées et au besoin de faire procéder au dégagement de ces servitudes »[4] tout en engageant la responsabilité de la CCI de Corse du Sud sur le motif que « en tant qu’exploitante de l’aéroport où a eu lieu l’accident ne saurait se retrancher derrière la circonstance que les terrains en cause se trouvaient en dehors de la zone aéroportuaire dès lors que certains des arbres implantés sur ces terrains perçaient la servitude aéronautique.»[5]. Dans ces conditions, il semble exister un doute quant à la motivation de la Cour et sur le rôle qu’elle a entendu donner aux parties et en particulier à l’exploitant dans le cadre du respect des servitudes aéronautiques. En effet, à en croire la Cour, l’exploitant ne saurait voir sa responsabilité dégagée du seul fait que les terrains litigieux se trouvent en dehors de l’emprise aéroportuaire tout en considérant qu’il n’appartient qu’aux autorités publiques de contacter les propriétaires concernés par des percements des servitudes aéronautiques (sous-entendu, le fait que l’exploitant ne le fasse pourrait, en adoptant une lecture stricte, ne pas constituer une faute), de s’assurer qu’elles sont dégagées et, le cas échéant, de faire procéder aux travaux de dégagement. Par conséquent, on est en droit de se demander si la Cour n’a pas estimé qu’il était opportun que l’exploitant se montre proactif sur cette problématique plutôt que seuls l’Etat et ses services aient la charge de cette question. Il conviendra de surveiller si un éventuel pourvoi devant le Conseil d’Etat permet de clarifier le raisonnement de la Cour et de préciser le rôle qu’elle a entendu conférer à l’exploitant.

Ensuite, la référence à l’ « inertie » de l’Etat et de la CCI de Corse du Sud, outre ce qui vient d’être développé, peut laisser penser que ces acteurs ne seraient pas soumis à une obligation de résultat lorsqu’il s’agit de faire respecter les servitudes aéronautiques mais que, au contraire, ils ne seraient débiteurs que d’une obligation de moyens, éventuellement renforcée.

En tout état de cause, cet arrêt semble marquer un resserrement dans le contrôle du respect des servitudes aéronautiques. En effet, si en pratique il n’est pas rare de constater des percements plus ou moins importants dans des servitudes aéronautiques, il est fort à parier que la vigilance de l’Etat et des exploitants risque de sensiblement s’accroitre sur cette problématique de manière à éviter de voir leur responsabilité engagée. Si cette décision participe indéniablement à renforcer la sécurité des vols, elle laisse toutefois présager l’hypothèse d’aménagements sensibles à prévoir notamment dans le fonctionnement de certains aéroports.

[1] Anciennement article R.241-1 du code de l’aviation civile

[2] Anciennement article D.242-11 du code de l’aviation civile

[3] Abrogé. Nouvelle codification : articles R.6351-15 et 16 du code des transports

[4] Cons. 17

[5] Cons. 15

-

Composition du dossier de demande d’autorisation environnementale : date à laquelle est apprécié le document de conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur

Par Cléophée de Malatinszky, Avocate collaboratrice

Le 24/09/2024

Par un arrêt n° 472039 du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat a tranché la question de savoir comment interpréter l’obligation, au titre des dispositions du code de l’environnement portant sur les installations classées pour la protection de l’environnement, de produire un document « justifiant que le projet est conforme [au document d’urbanisme] en vigueur au moment de l’instruction » lorsque les règles d’urbanisme changent entre la date de dépôt de la demande et la délivrance de l’autorisation.

L’article L. 181-1 du code de l’environnement dispose que « l’autorisation environnementale (…) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ».

L’article D. 181-15-2 précise que « lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. (…) Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) 12° Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent : / a) (…) un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction ; ».

En pratique, ce document peut poser des difficultés pour le pétitionnaire puisque la procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale peut être longue.

En effet, l’article L. 181-9 du code de l’environnement dispose que l’instruction se déroule en deux phases, une phase d’examen et de consultation et une phase de décision, avec un délai minimum de 6 mois (9 mois à l’époque des faits[1]). Cette instruction peut d’ailleurs être prolongée dans les hypothèses fixées aux articles R. 181-16 à D. 181-44-1 du code de l’environnement.

Certains pétitionnaires sont donc confrontés à un changement de règles en matière d’urbanisme applicables à leur projet pendant l’instruction de leur demande d’autorisation environnementale, ce qui fût le cas pour la société Plumieux Energies au cas d’espèce.

La société a en effet déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale le 5 juin 2018 en vue de l’installation de l’exploitation de deux aérogénérateurs et un poste de livraison sur la commune de Plumieux.

Le document de conformité au plan d’urbanisme en vigueur au moment de l’instruction a été délivré sous l’empire du PLU approuvé le 5 septembre 2017.

Toutefois, un nouveau PLU avait été approuvé le 9 mars 2021 dans le délai entre le dépôt du dossier et le jour de la délivrance de l’autorisation préfectorale le 30 juin 2021.

La Commune de Plumieux a contesté l’arrêté préfectoral devant la Cour administrative d’appel de Nantes, notamment au motif que le dossier de demande ne comportait de document justifiant que le projet est conforme au plan local d’urbanisme en vigueur au moment de l’instruction, sous-entendu le PLU en vigueur au moment de l’autorisation. La Cour administrative d’appel a rejeté le recours et la Commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord précisé que la conformité du projet aux règles d’urbanisme tel qu’imposé par l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement s’appréciait au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande[2].

Néanmoins, le Conseil d’Etat a considéré que la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas recherché si le nouveau PLU « comportait des dispositions qui étaient de nature à avoir une incidence sur le projet de parc éolien justifiant qu’un complément soit apporté sur ce point au dossier de demande d’autorisation environnementale ».

Cette position du Conseil d’Etat est en droite lignée avec la jurisprudence déjà établie dès lors qu’il a précédemment jugé que les règles de forme et de procédure[3] (comprenant les obligations de composition du dossier) régissant la demande d’autorisation devaient être appréciées compte tenu des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation.

Ainsi, sans pour autant exiger du pétitionnaire de fournir automatiquement un nouveau document de conformité, le Conseil d’Etat impose néanmoins de vérifier si les évolutions des règles d’urbanisme ont eu un impact sur la conformité de son projet.

Le porteur de projet peut alors être confronté à deux hypothèses :

Soit les modifications des règles ne concernent pas celles applicables au projet : il n’y aurait dans ce cas pas de nécessité de compléter le dossier ;

Soit les modifications impactent la conformité du projet aux règles d’urbanisme : dans ce cas l’opérateur devra transmettre un document complémentaire portant sur la conformité du projet aux règles nouvellement modifiées.

[1] Le délai d’instruction des demandes d’autorisation environnementale a été raccourci par la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte.

[2] CE, 24 juillet 2024, n° 472039 : « 3. Il résulte des dispositions de l’article D. 181-15-2 qui viennent d’être citées que le dossier de demande d’autorisation environnementale pour une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent doit comprendre un document établi par le pétitionnaire justifiant de la conformité du projet de parc éolien aux documents d’urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande. Il appartient, le cas échéant, au pétitionnaire, dans le cas où, au cours de l’instruction de sa demande d’autorisation, les documents d’urbanisme applicables font l’objet d’évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d’un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d’urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande ».

[3] CE, 11 mars 202, n° 423164 : « 3. En premier lieu, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées ».

Voir également CE, 22 septembre 2014, n° 367889 ; CE, 9 août 2023, n° 455196

-

De l’importance de la détermination du taux de TVA lors de la passation de marchés publics

Par Margaux Tripier, Avocate collaboratrice

Le 10/09/2024

Les difficultés liées à la détermination du taux de TVA applicable à une opération ne sont pas nouvelles mais bien récurrentes. La Directive européenne du 5 avril 2022 ayant vocation à simplifier et uniformiser les taux réduits de TVA applicables au sein des Etats-membres en est un exemple patent (Directive (UE) n° 2022/542).

Ces difficultés sont d’autant plus déterminantes dans le cadre d’opérations soumises à la procédure légale de passation des marchés publics.

En effet, dans ce domaine les décisions de jurisprudence relatant des errements sur le taux, ou plus généralement le régime, de TVA applicables à l’objet d’un marché public sont nombreuses et peuvent entrainer des conséquences multiples pour les parties prenantes à la procédure de passation.

Coté acheteur, le Conseil d’Etat a ainsi récemment affirmé que ne commet pas de modification irrégulière justifiant une annulation du marché, l’acheteur qui corrige une erreur de taux de TVA dans l’offre du candidat déclaré attributaire, après avoir dûment demandé à l’opérateur concerné de rectifier son offre (CE, 24 nov. 2023, n° 476301, Sté Guyot Environnement).

Côté candidat, réciproquement, l’erreur dans le choix du taux de TVA applicable à l’offre est, à défaut de demande de régularisation de l’acheteur, alors non-régularisable.

En effet, un acheteur n’est pas tenu d’inviter le candidat à régulariser son offre, entre autres, concernant le taux de TVA appliqué à celle-ci. Le cas échéant, l’erreur dans la détermination du taux de TVA ne constituant pas une simple erreur matérielle, le candidat évincé ne peut pas contester le rejet de son offre qualifiée alors d’irrégulière et, partant, ne peut utilement s’opposer à l’attribution du marché duquel il a été évincé (v. not. TA de Nîmes, 17 avril 2023, n° 2301120).

Des difficultés surviennent également lorsque l’erreur sur le taux de TVA applicable est imputable à l’acheteur. Ainsi, lorsque le pouvoir adjudicateur invite le candidat à régulariser son offre en l’invitant à appliquer un taux de TVA inférieur à celui présenté initialement dans l’offre, le candidat sera face à un dilemme « publico-fiscal ».

Une première solution consiste à maintenir le taux de TVA initialement proposé, dans la mesure où le candidat estime qu’il s’agit du seul taux légalement applicable à l’objet du marché : il encourt alors le risque d’être évincé de la procédure de passation.

En effet, le critère prix est souvent déterminant dans la pondération des offres, et l’outil de notation récemment mis à disposition par la DAJ invite ses utilisateurs à renseigner des montants « TTC » (cf. guide publié en mars 2024 par la Direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances sur les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics).

Notons que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus public, et partant est libre de comparer les prix sur une base hors taxes ou TTC.

Cette liberté trouve toutefois sa limite dans le respect pour des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (article L.3 du Code de la commande publique).

Ainsi, la méthode de notation du critère du prix doit permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas et la méthode choisit ne doit pas, par elle-même être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et être alors, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie (CAA Toulouse, 3e ch., 19 mars 2024, n° 22TL20276, pour une comparaison irrégulière sur une base TTC).